Diary05

象牙の塔から出版の世界への「探検」

大学院 既卒/生物科学専攻

エントリーシート提出

2024年3月12日(火)

博士研究でおこなっている海外調査が、調査許可の問題で突然できなくなったのが1月末。以前から「学問が細分化されすぎている現在の研究業界にいても幅広い自分の知的好奇心は十分に満足させられないかもしれない」「研究者にならないなら出版業界で働きたい」と漠然と考えていた自分にとって、各社の新卒採用の応募資格を考慮すると出版就活に挑戦できるのは年齢的にラストイヤーだった。迷っているより、そんな時間もないのでとりあえず就活を始めてみようと思い立って、各社のエントリーシートを書き殴っていたのがこの時期。

野生霊長類の社会をフィールドワークで調査し人類進化を考察する研究をしていること、学部時代は探検部で世界各国を旅していたことや、ボクシングに明け暮れていたことなどを、エントリーシートの短い文字数の中に祈るように書き入れた。出版就活は難しいと聞いていたので、どうせダメ元だと思って楽しんで書いた。

適性検査・知能テスト(Web実施)

2024年3月19日(火)~28日(木)

新潮社では昨年まで、自社作成の一般常識100問試験が実施されていたらしい。5年間大学院という象牙の塔に引きこもり、一般常識に欠ける自分は、昨年までなら間違いなくここで縁を切られていただろう。知能テストは簡単な問題に素早く回答することが求められるので、普段の研究では使わない頭の筋肉を駆使しなければならない。準備不足で敗退するのは空しいので、問題集を買って一通り解いた。9年ぶりにこういう「テスト勉強」をすると、若返った気がして楽しかった。

適性検査はすでに別の会社の試験で受けたことがあったが、「あまり深く考えず素早く回答してください」という指示を無視して、目安時間を大幅に超過してしまった。質問文の言葉の定義などを深く考え込んでしまう面倒くさい性分なのである。しかし、同じ失敗をするわけにはいかないので、前回の反省を活かして直感的に回答した。

一次面接

2024年4月17日(水)

一次面接は対面かオンラインか選択できたが、カメラに向かって話すのは苦手だし、直接会って話した方が伝わる情報量も多い。交通費をケチって仮に一次面接で落ちたら悔やむに悔やみきれないので対面を選択した。しかし、直前に体調を崩してしまい、面接には最悪のコンディションで臨んだ。

一次面接の面接官は想像以上に若い方が多く、しかもスーツではなくラフな格好の方を何人か会場で見かけたのが意外だった(特に新潮社は硬派なイメージだったので)。別の会社の面接で、用意したことを喋ろうとしてあまり上手くいかなかった経験があったので、肩の力を抜いて、自然な会話を意識して喋った。体調が悪かったので、とにかく無事終わったことにホッとした。

二次面接

2024年4月25日(木)

一次面接から一週間経ったが、まだ体調は本調子ではない。指定の時間に会場に到着し、待機している学生の数や面接ブースの数、事前に選択可能だった時間枠の数や長さなどから、おおよそ何人がここまで通過しているかを計算しながら、名前が呼ばれるのを待った。

面接にもだんだん慣れてきたこともあり、比較的リラックスして臨めた。話したいことは喋れたし、面接官の方とも会話が嚙み合った気がしたので、「もしこれで落ちていたら縁がなかったということでしょうがない」と思えた。前回同様体調が悪かったこともあり、とにかく面接が無事終わったことにスッキリした気持ちで東京を後にした。

三次面接

2024年5月8日(水)

毎回同じ試験会場なので、いつも泊まっている市ヶ谷のカプセルホテル受付の、外国人の方の独特な日本語に親近感を感じるようになる。試験会場ではいつものように、ここまで何人残っているのかを概算する。

三次面接から面接官の数が二人から四人に増えた。面接時間も長くなり(さらに私は持ち時間より少し延長した)、後で思い返せば「こう答えとけばよかった」と思う質問も今回はいくつかあった。特に、ある面接官の方からの質問にうまく答えることができず、その方の表情が終始険しく感じたので、私としてはこれまでの面接で一番手ごたえが悪かった。しかし、後で人事の方に伺ったところ三次面接での評価が一番高かったらしいので、面接はやはりよく分からない。

最終面接

2024年5月13日(月)

最終面接でついに新潮社の本館に参上することができる。レンガ造りで重厚な面持ちの社屋にラスボス感を感じる。自分の悪い部分もある程度露呈してしまったであろう三次面接を無事通過したことで、「新潮社、もしかして俺のこと好きなのでは?(=この会社は自分のような人材を評価してくれる)」という謎の自信を得ていたので、最終面接もいつも通り、普通に会話することを意識して、ありのまま思っていることを話そうと臨んだ。しかし面接では、中盤に「さっきからすごく真面目に答えてくれているけど、京大でボクシング部に所属していたなら、ボクシング部に関して何かすごく馬鹿馬鹿しい話とかないの?」と聞かれ、想定外の質問にまったく面白い返答をできなかったことで落ちたと確信する。どうせダメなら最後は熱さで押し切ろうと、面接が終わりかけて一番端の席で社長がすでに資料をトントンと片付け始めているところを制止して、「研究と同じ熱量をもって本気で仕事に取り組みます」という旨の決意宣言をして面接は終わった。

合格の連絡を受け取ったときは心底驚いたし、今でもなぜ受かったのか不思議に感じるが、ダメ元で就活を始めて、最後もダメ元で熱弁を振るったことでうまくいったようなので、「ダメ元」マインドはけっこう大事なのかもしれない。

大学院で研究していたヒマラヤラングール(Semnopithecus schistaceus)。インド北部、ヒマラヤ山脈の中腹(標高2000m~3000m)でフィールドワークをしていた。写真は最優位オスのHari 2という個体。毛がフサフサでカッコイイ。

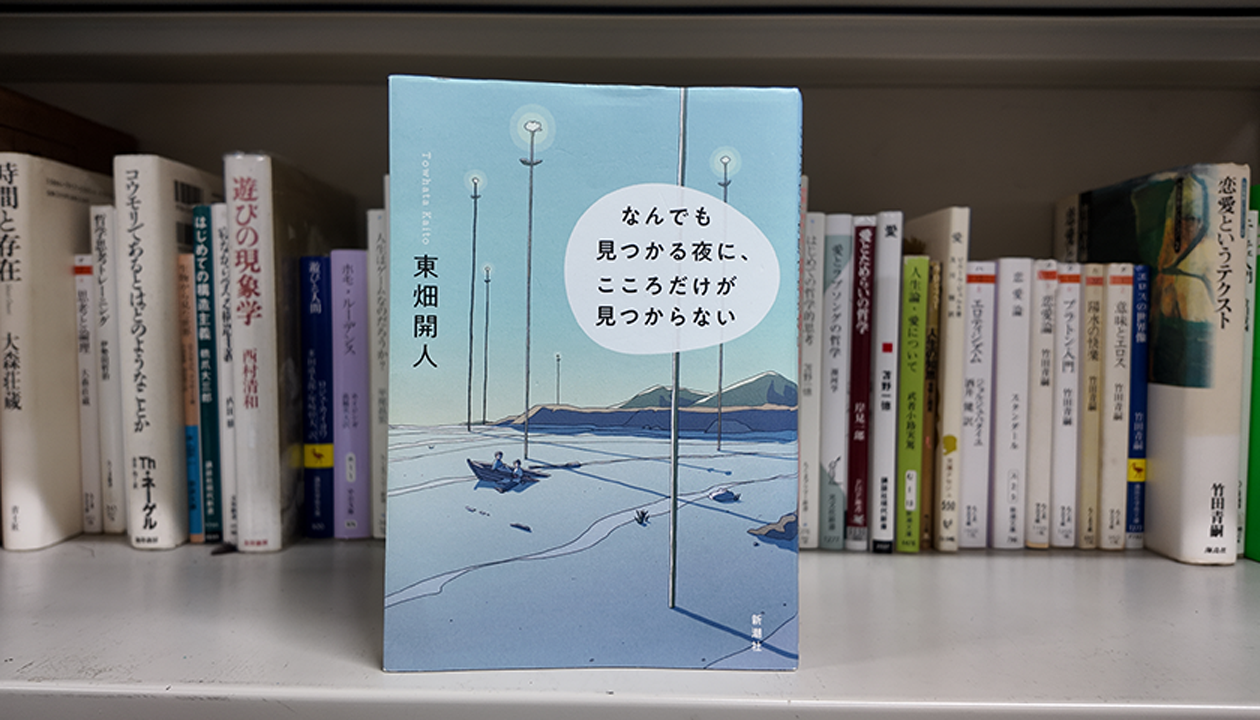

ノンフィクション書籍の編集を第一志望にしており、面接で新潮社を志望する理由を聞かれたさいには「この本を作った人と一緒に仕事がしたい!」と言っていたほど好きな本。現代社会における生き方の指南本なのに堅苦しくなく、温かく包まれるような優しく不思議な世界観が独創的で、小説を読んでいるかのような没入感がある。詩的なタイトルと優しい色の装幀も本の内容を巧みに表していて素敵で、部屋に飾っておきたくなる。こんな本が作りたい。

面接で東京に来るたびに一日一回は必ず蕎麦を食べていた。関西はうどん文化圏だからか、京都には気軽に入れる安い蕎麦屋が東京ほど多くない。西日本の田舎育ちで、9年間住んだ京都もとても気に入っていたので、東京に引っ越すのは憂鬱だが、東京にはたくさん蕎麦屋があるのが私にとっての救いだ。