Y・Wさん

2024年入社。

2024年より営業部。

Y・Wさん

2024年入社。

2024年より営業部。

ずっと新潮社の本を読んできて、書店へ行けば、今も昔も、新潮社の本が気になります。本を好きになりたてほやほやの頃は、修行のように新潮文庫の頁をめくっていました。太宰治の黒や、三島由紀夫のオレンジの背表紙がじわじわと本棚を埋めていったときの高揚感を胸に仕事ができたら最高だと思いました。

新潮社は何気なく本の話ができてしまう稀有な場所です。穏やかでありつつ、つつけば本に限らず色んな興味を持っている人がいます。面白いことはいっぱい転がっている、と思える会社かなと思います。

皆さん、お気に入りの書店はあるでしょうか? 目を引くPOP、興味をそそられるフェアや選書など、思わず足を止めてしまう工夫が張り巡らされていている書店に出会えると、私はワクワクします。 営業が何をしているかは想像しにくいかもしれませんが、こうした場を、書店員さんと一緒に作っていくのが、一番分かりやすく、やりがいのある仕事と感じています。

書店ごとに売れる本に特徴があるのも面白いところで、日々勉強中です。提案した本が展開され、無事に売れ始めるとやっぱり嬉しいものです。営業部員それぞれが、書店員さんとのお付き合いの中で、新潮社の本を掘り起こす可能性を秘めています。最近訪問した時代小説がよく売れる書店では、棚を空けて「営業若手が推す、新潮文庫の時代小説」として展開していただける話が浮上し、鋭意準備中です。

また、もうひとつ大事な仕事に「書籍営業」があります。私は新書と選書、ノンフィクション系の単行本の販売施策を担当しています。刊行予定の作品について、実績を分析し、タイトルや帯、販促物などを、編集部、プロモーション部などと検討します。初めて手作りしたPOPが書店で展開されているのを見たときは嬉しかったです。また、担当書籍のサイン会やイベントの段取りも組みます。

以上が主だった営業部の仕事です。いずれにしても、新潮社の本をどうやって多くの人に手に取っていただけるかということを、日々考える部署かなと思います。

イチオシ書籍の販促物を書店員さんにお届け。

配属されて3か月ほどたったころの仕事帰り、ドキドキしながら、最寄り駅の書店に立ち寄りました。はじめて営業担当した書籍『アーティスト伝説 レコーディングスタジオで出会った天才たち』が新刊台に並んでいるのを見た瞬間、ホッとしたと同時に嬉しさがこみ上げました。後日、学生の頃、通い詰めていたジュンク堂書店池袋本店へ行ってみると、手作りして郵送したPOPと一緒に大きく展開されていました。

2年目となり、担当書名の大きな重版や、サイン会やイベント、出張など、印象的な出来事も経験しましたが、はじめて世の中に新しい本を送り届けた興奮はずっと覚えていたいと思います。『アーティスト伝説』は発売後、重版もかけることができ、音楽好きにはぜひ読んでいただきたい1冊です。

詳しくはこちらから。

今年もフジロックへ行ってきました! 金曜日、土曜日の2日間、キャンプ泊です。新潟の苗場スキー場は今年も灼熱、一転豪雨の時間もあり、夏が来たという気分にさせられます。念願のVulfpeckを観て、生の山下達郎に圧倒されました。大学時代含め、社会人になっても3年連続でしっかり行けています。きちんとお休みがとれる会社です。

自然がいっぱい、疲れたら川で休憩します。

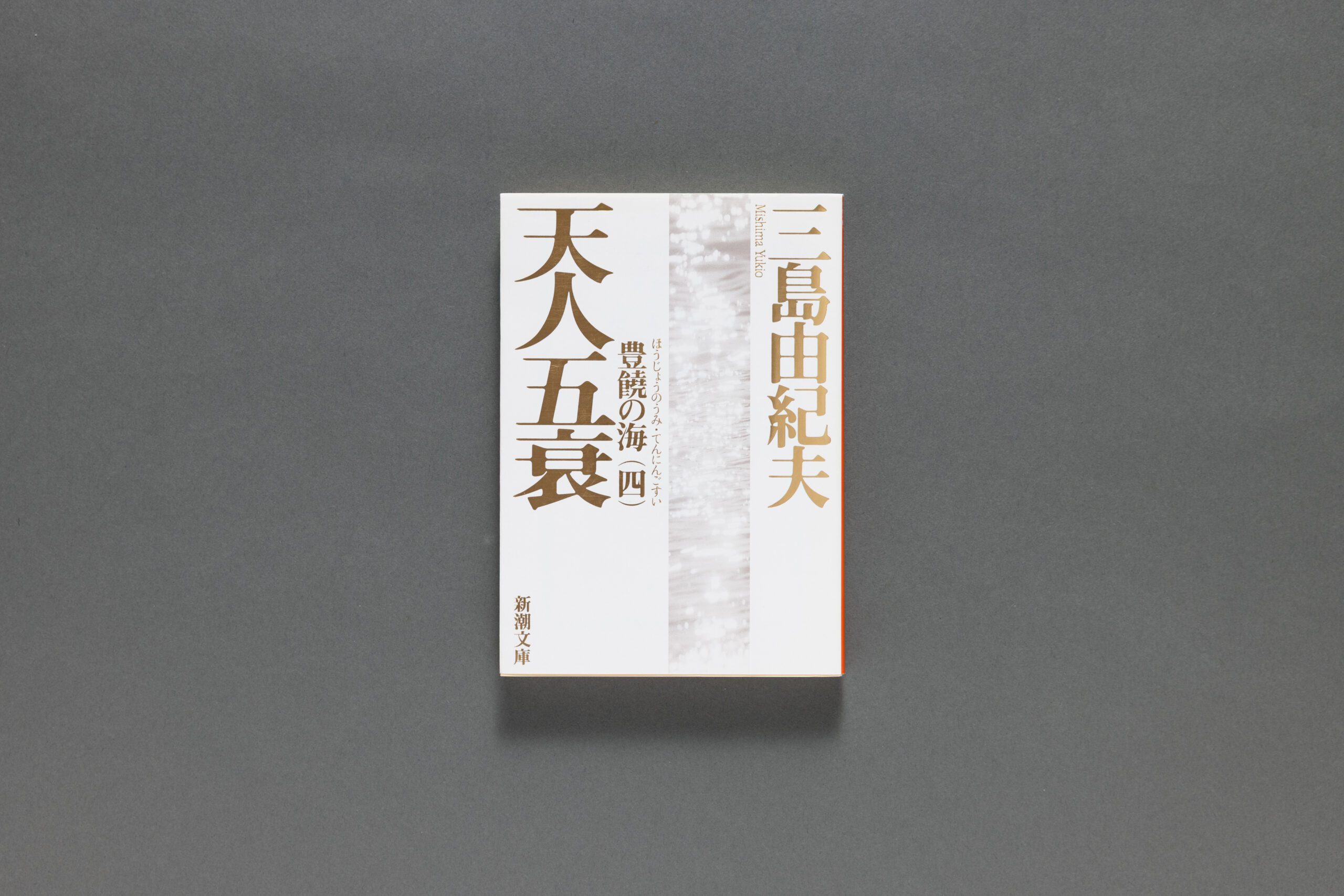

中学生の頃、図書室で借りて読み進めた『豊饒の海』の衝撃は忘れられません。ラストシーンに打ちのめされたまま、なけなしのお小遣いで、全巻買い揃えました。本の持つ力に圧倒され、ますます本に魅了されていきました。大学進学で上京する際にも実家から一緒に引っ越し、当時買った文庫本が、今も仕事を終えて家に帰れば本棚に収まっています。

『天人五衰 豊饒の海 第四巻』(三島 由紀夫)

私は大学4年のとき、やりたいことが特になく、法学部から法科大学院へ進もうかなと思っていたら余裕で不合格。勉強せずに、だらだら本を読んで寝ていたから当たり前でした。慌てて1学年下の代で、就職活動を始めました。ずっとやってきたことは本を読むことくらい、せっかくなら一番読んできた新潮社を受けよう、当たって砕けろ、というか、当たってみよう、くらいのテンションでした。面接は、かなり運要素が強いと思います。あまり気負わず、本に限らず自分の好きなことを話してみるといいと思います。入社してみて、皆さん、本が好きなのは勿論、得意とする分野があるような気がします。その意味では、それぞれが違う方を向いているようにも思えますが、面白い本を多くの人に届けたい、という気持ちは一緒かと思います。本が好きでこのページをのぞいてみた方は、自分が好きなものを心に描いて、ぜひエントリーしてみてほしいです。